새벽을 여는 판화가 강승희

새벽을 여는 판화가 강승희

by 한지숙 자유기고가 2017.06.29

해가 뜨기 직전, 아직 채 어둠이 물러가기 전의 세상은 애써 찾아와 준 벗에게만 살며시 속내를 털어놓는 친한 친구 같다. 똑같은 공간, 똑같은 풍경이지만 낮에 볼 수 없었던 생경하고 진솔한 모습을 우리에게 보여주기 때문이다. 새벽은 부끄러운 고백처럼 속살거리는 듯 하다가 강렬한 태양 뒤로 이내 숨어버리는 수줍음 많은 시간이기도 하다. 이런 새벽과 수 십년지기 친구가 된 사람이 있다. 바로 판화가 ‘강승희’다.

제주에서 어린 시절을 보내고 홍익대학교 미술대학 서양화과 및 동대학원을 졸업한 그는 독창적인 동판화 작품들로 국내는 물론 세계에서 인정받고 있는 작가다. 그이 작품에는 고요한 산, 빈 들녘, 고요히 흐르는 강의 수면 위로 찾아오는 새벽의 정서가 고스란히 담겨있다.

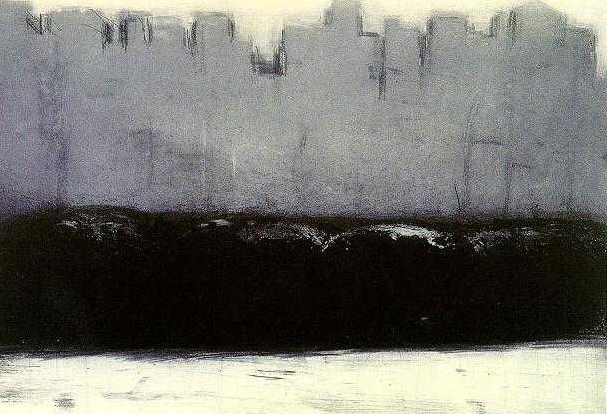

그는 고향을 떠나 서울에서 학교를 다니며 1980년대 녹록치 않은 시대적 상황과 외로움을 오롯이 견뎌야만 했다. 돌파구를 찾고자 우연히 시작한 새벽 조깅이 그를 새로운 세계에 눈 뜨게 한 계기가 되었다. 그의 초기 작품 ‘새벽, 쌍둥이빌딩’은 빌딩이 마치 우뚝 솟은 산처럼 표현되어 있다. ‘새벽에 바라본 도시의 빌딩들이 새롭게 다가왔다. 어렴풋한 형상들이 마치 산처럼 느껴졌다.

한마디로 도시의 새벽에서 자연을 발견한 순간이었다’ 그 때부터 그는 줄 곧 새벽에 보이는 풍경을 그리기 시작했다.

삭막한 도시가 자연으로 돌아가고 동양적인 명상의 세계가 열리는 시간으로 그에게 새벽은 아주 특별했다. 이 곳 저 곳을 다니며 아름다운 강과 숲과 다양한 장소에서 조우하게 되는 새벽의 모습에서 비움과 채움의 동양적 미학을 발견하며 위로받게 되었다. 그것을 카메라에 담고 스케치하고 동판에 표현하면서 그의 작품에 새벽시리즈가 시작되었다.

그는 지면에 그려지는 회화의 느낌을 그대로 동판에서도 표현하고 싶었다. 그러나 거친 동판을 다루기란 인내와 기술이 요구되는 작업이었다. 그런 어려움을 하나하나 극복해 나가는 과정이 있었기에 동판의 연금술사 같은 오늘날의 강승희 작가가 되었다고 해도 과언이 아니다. 이러한 고민은 다양한 판화 기법 연구와 표현을 만들 수 있게 했다.

동판 위에 뾰족한 도구로 그림을 그리는 ‘드라이 포인트’ 작업을 할 때는 효과적인 기법을 위해 철을 구입하여 여러 차례 담금질을 하고 단단하고 다양한 크기의 송곳을 직접 만들기도 했다. 동판 위에 다양한 톤과 선을 표현하고 동양화적인 번짐의 발묵(潑墨)법과 같은 효과를 얻기 위해 반드시 필요한 도구라는 판단에서였다. 이 도구를 이용해 수많은 점들을 찍어 덩어리와 그림을 만들고 질량감 있는 톤을 만들어 내면서 이전에 볼 수 없었던 강승희만의 독특한 동판화의 세계를 열었다.

제주에서 어린 시절을 보내고 홍익대학교 미술대학 서양화과 및 동대학원을 졸업한 그는 독창적인 동판화 작품들로 국내는 물론 세계에서 인정받고 있는 작가다. 그이 작품에는 고요한 산, 빈 들녘, 고요히 흐르는 강의 수면 위로 찾아오는 새벽의 정서가 고스란히 담겨있다.

그는 고향을 떠나 서울에서 학교를 다니며 1980년대 녹록치 않은 시대적 상황과 외로움을 오롯이 견뎌야만 했다. 돌파구를 찾고자 우연히 시작한 새벽 조깅이 그를 새로운 세계에 눈 뜨게 한 계기가 되었다. 그의 초기 작품 ‘새벽, 쌍둥이빌딩’은 빌딩이 마치 우뚝 솟은 산처럼 표현되어 있다. ‘새벽에 바라본 도시의 빌딩들이 새롭게 다가왔다. 어렴풋한 형상들이 마치 산처럼 느껴졌다.

한마디로 도시의 새벽에서 자연을 발견한 순간이었다’ 그 때부터 그는 줄 곧 새벽에 보이는 풍경을 그리기 시작했다.

삭막한 도시가 자연으로 돌아가고 동양적인 명상의 세계가 열리는 시간으로 그에게 새벽은 아주 특별했다. 이 곳 저 곳을 다니며 아름다운 강과 숲과 다양한 장소에서 조우하게 되는 새벽의 모습에서 비움과 채움의 동양적 미학을 발견하며 위로받게 되었다. 그것을 카메라에 담고 스케치하고 동판에 표현하면서 그의 작품에 새벽시리즈가 시작되었다.

그는 지면에 그려지는 회화의 느낌을 그대로 동판에서도 표현하고 싶었다. 그러나 거친 동판을 다루기란 인내와 기술이 요구되는 작업이었다. 그런 어려움을 하나하나 극복해 나가는 과정이 있었기에 동판의 연금술사 같은 오늘날의 강승희 작가가 되었다고 해도 과언이 아니다. 이러한 고민은 다양한 판화 기법 연구와 표현을 만들 수 있게 했다.

동판 위에 뾰족한 도구로 그림을 그리는 ‘드라이 포인트’ 작업을 할 때는 효과적인 기법을 위해 철을 구입하여 여러 차례 담금질을 하고 단단하고 다양한 크기의 송곳을 직접 만들기도 했다. 동판 위에 다양한 톤과 선을 표현하고 동양화적인 번짐의 발묵(潑墨)법과 같은 효과를 얻기 위해 반드시 필요한 도구라는 판단에서였다. 이 도구를 이용해 수많은 점들을 찍어 덩어리와 그림을 만들고 질량감 있는 톤을 만들어 내면서 이전에 볼 수 없었던 강승희만의 독특한 동판화의 세계를 열었다.

이를 가능케 한 그의 독창적 기법이 또 하나 있다. 제판 과정에서 동판 위에 직접 질산용액을 흘려보내 특수효과를 꾀하는 이른바 ‘노출부식’이 그것이다.

판면에 흘려진 질산용액 때문에 생긴 미세한 요철은 찍어 내었을 때 남다른 분위기를 연출한다. 마치 화선지에 붓으로 그린 수묵화 같이 부드럽고 세밀한 명암이 만들어지며 차가운 동판의 이미지를 완전히 변화시킨다.

그의 판화에서 특히 눈 여겨 보아야 할 부분은 바로 여백의 탁월한 운용능력이다.

작품 속의 흑색과 백색의 조화는 생동감 있으면서도 편안하게 우리의 마음을 휘감아 돈다. 때문에 그가 줄 곧 작품의 주제로 삼아온 새벽이라는 시간을 나타내기에도 적합하다.

세상이 깨어나기 전, 어둠 속에서 모든 화려한 색깔들은 그저 흑과 백으로 나타난다. 어떤 때는 흑색이 그림이 되고 어떤 때는 백색의 여백이 그림이 된다. 흑백은 단순해보이지만 극명한 효과를 주며 절제된 정신세계를 표현하는데 탁월함이 있음을 그의 작품을 통해 증명하고 있는 셈이다.

고요한 명상과 맑은 기운으로 채워진 파장의 세계를 엿볼 수 있는 그의 작품들은 아직 도 진화하여 또 다른 새벽의 진솔한 모습을 우리에게 보여줄지 기대가 된다. 지금도 여전히 어느 낯선 도시의 새벽 한 가운데 서 있는 그를 만나게 될지도 모르겠다.

판면에 흘려진 질산용액 때문에 생긴 미세한 요철은 찍어 내었을 때 남다른 분위기를 연출한다. 마치 화선지에 붓으로 그린 수묵화 같이 부드럽고 세밀한 명암이 만들어지며 차가운 동판의 이미지를 완전히 변화시킨다.

그의 판화에서 특히 눈 여겨 보아야 할 부분은 바로 여백의 탁월한 운용능력이다.

작품 속의 흑색과 백색의 조화는 생동감 있으면서도 편안하게 우리의 마음을 휘감아 돈다. 때문에 그가 줄 곧 작품의 주제로 삼아온 새벽이라는 시간을 나타내기에도 적합하다.

세상이 깨어나기 전, 어둠 속에서 모든 화려한 색깔들은 그저 흑과 백으로 나타난다. 어떤 때는 흑색이 그림이 되고 어떤 때는 백색의 여백이 그림이 된다. 흑백은 단순해보이지만 극명한 효과를 주며 절제된 정신세계를 표현하는데 탁월함이 있음을 그의 작품을 통해 증명하고 있는 셈이다.

고요한 명상과 맑은 기운으로 채워진 파장의 세계를 엿볼 수 있는 그의 작품들은 아직 도 진화하여 또 다른 새벽의 진솔한 모습을 우리에게 보여줄지 기대가 된다. 지금도 여전히 어느 낯선 도시의 새벽 한 가운데 서 있는 그를 만나게 될지도 모르겠다.